文/林宛柔 攝影/黃思維

「對人好,要有美感,對環境與土地有感。」

講座開場,撒可努邀請他的女兒戴雲為在場觀眾獻唱一曲。戴雲清亮的歌聲在劇場裡迴盪,如同她的父親一樣,自由奔放穿透力十足,帶著我們進入一個寬廣的山林天地。

亞榮隆·撒可努,在山林海洋的孕育中成長;祖父母的愛與理解,支持著他無窮盡的好奇心去探索周遭世界。自然是他的益友、良師,也是內在力量的根源;而原住民的身分,牽引著他與世界串接。撒可努分享前些年,來自夏威夷的友人邀請他參加划獨木舟的競賽,然而當撒可努得知一趟要划30公里後,連忙勸他找國家隊選手,想不到友人回應:「我們的祖先是從臺灣而來,我想要找的是文化的舵手。」撒可努後來參與了這場文化的競技,與來自夏威夷、大溪地、庫克群島的選手交流同歡;而撒可努至今仍在這片無垠大海中掌舵,將南島民族多元豐富的文化,在去年開始經營的就藝會場館綻放。「Valangaw」,他將阿美族語對於這塊土地的稱呼刻印在門牌上,場域中用多位原民藝術家的大型裝置藝術妝點,打破威權意象,使之成為文化薈萃的藝文沙龍。

今年即將卸下森林警察身分的他,也與我們分享工作上的見聞:好幾年前因為一宗山老鼠內部舉報而查獲的案件,撒可努與國家公園署的長官、林業保育署的同仁和高山協作、專業嚮導,一起搭上空勤直升機前往深山執行勤務-一一確認GPS 上標記的巨木點位正確無誤。任務執行完成後天氣轉壞,一夥人只好走陸路返程,在沒有山徑的稜線與溪谷之間找一條可以回家的路,上下奔波、險象環生。

行程的倒數第二天一群人在急流前不得不停下腳步:專業嚮導説要架設繩索系統並點名撒可努當攻擊手橫渡渡河;而在一旁的原住民揹工不置可否,撒可努詢問他們的意見,「做橋啊!」老人家不疾不徐地說。隔日清晨,只見他們利用現地的赤楊樹幹枝條,同心協力巧手編織一座窄橋,幫助全隊夥伴順利過河。揹工後來這麼告訴撒可努:「我們原住民不輕易涉水,會先嘗試高繞、或是做橋等其他辦法。因為魔鬼藏在水裡面。」

撒可努老師最後分享了他去墨爾本參觀一座原住民博物館的經驗:「它們在屋頂開了一個洞,讓光可以進來,象徵著人與自然的連結;而這裡除了展示文物,也有祭儀,更是部落進行協商會議的地方……,在這裡做出的決議,大家沒有不遵守的。」對於撒可努而言,這座建物就是頭目房子的精神展現。

走訪世界各國的撒可努說台灣生態森林的多元,散發出濃烈而浪漫的芳香;習慣於現今文明社會的我們,大多已遺忘了這股香氣,但我們必須要重拾、重建、重現與自然的關係;唯有如此,我們也才得以找到自己的內在力量,在自然中與之共存。

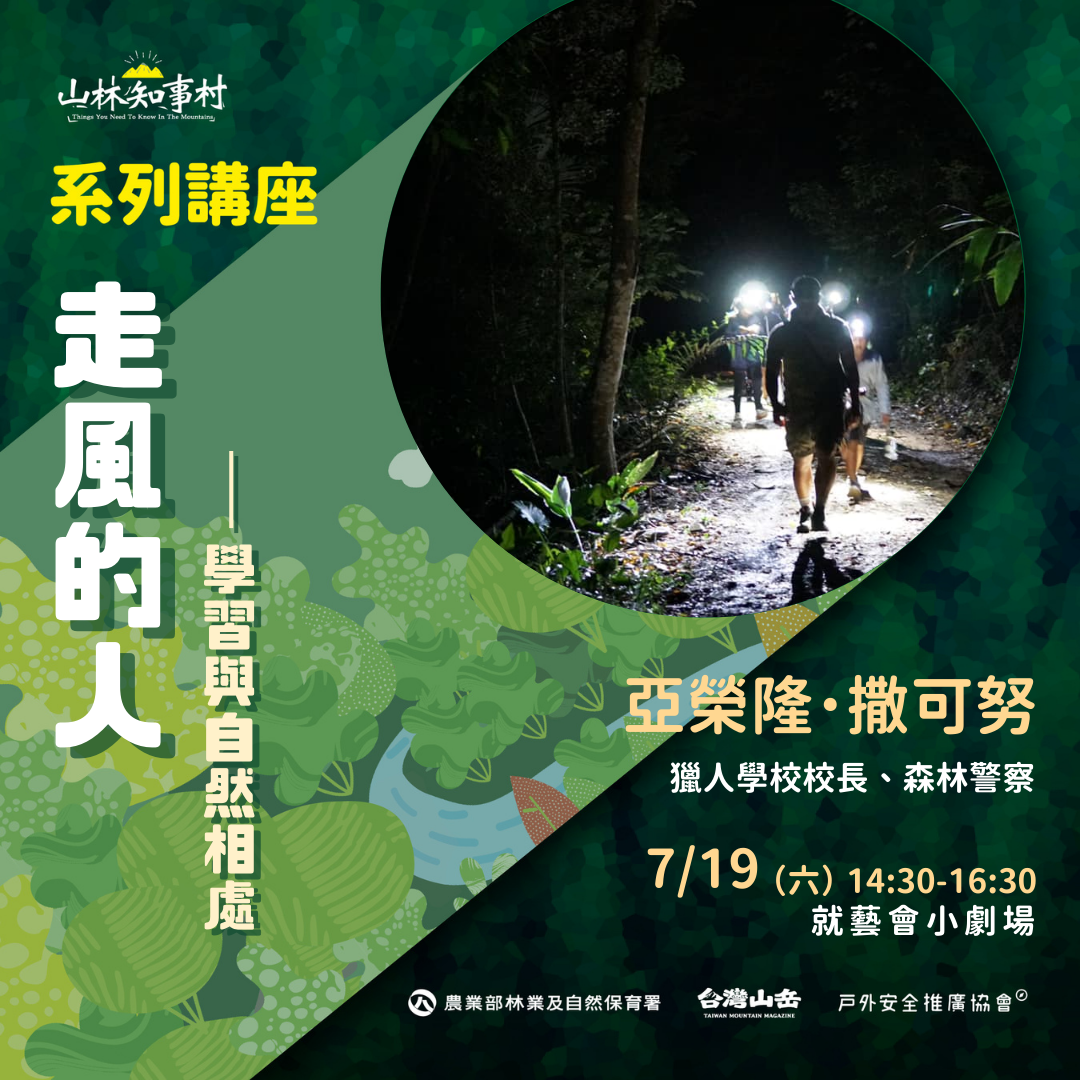

走風的人|亞榮隆˙撒可努

亞榮隆‧撒可努(戴志強)是一位原住民文化的守護者,透過他的文學作品為後代提供了珍貴的文化資源,得以繼續傳承與發揚,他的著作《山豬.飛鼠.撒可努》,曾獲「2000年巫永福文學獎首獎」、「文建會2000年十大文學人」,並被翻譯成英、日文,是哈佛大學應用中文系指定必讀的專書。他也是一位創新傳承模式的實踐者,推動在地與跨族群合作的先鋒,以創新的教育模式向社會大眾展示了原住民文化的深度與價值。

關於山林知事村

山林知事村為林業及自然保育署為推廣「負責任登山」態度所打造的登山知能品牌,透過主題講座與踏查活動,邀請專業職人與優質團隊,透過他們的分享與帶領,提升民眾對於自然環境的覺察與關懷,並建立登山安全與無痕山林的知識和態度,開心走入山林,平安回家。