文/林宛柔、陳威志 攝影/黃思維

「山小屋不僅只是風雨中的庇護所,也是培育登山文化的基地;高山山屋的設計不只是建築工程,更是涉及其建物生命週期可能影響的自然生態、地方部落經濟、維護使用管理、山林與原民傳統教育傳承的社會工程。」」

山屋,風雨中的庇護所&登山文化培育基地

走進山林,吸引人的,不僅是壯麗的自然風光,跋涉一天後於山小屋休息,和其他山友互動交流,也是整個山行旅程中令人難以忘懷的回憶。在日本,北阿爾卑斯山脈熱門步道上共計有超過200座山屋,由民間經營,每間各具特色;雲ノ平山莊負責人伊藤二朗更直言:「日本現在的登山文化既是『登山』文化,也是『山間小屋』文化。」在健行天堂紐西蘭,全國近1000座山屋多由政府管理,透過分類使用者的類型並設計配套策略,提供合宜舒適的交流空間。台灣近年編列預算新設或是改建高山山屋,其中不乏熱門百岳登山路線的大型服務型山莊,而這些山屋的設計、建設、管理和使用,不單純只是提升山屋住宿品質,亦關乎著臺灣登山文化的發展。

留學日本的威志建築師,前兩年也和林業保育署同仁一起參訪日本最大、最古老的山屋-白馬山莊。這座位於長野縣北阿爾卑斯地區海拔兩千多公尺的山屋,每天可以接待800位登山客,住宿環境乾淨清潔、井然有序。作為山屋建築師,威志除了觀察室內空間、環境清潔等,更留意到服務背後的邏輯動線:像是寧靜區(臥室)、活動區(餐廳、交誼、自炊、廁所)、後場服務(廚房、倉儲、工具間等)在空間配置上的,避免互相干擾;餐廳提供少油餐點,方便後續的汙水處理,也可以避免吸引動物因烹飪油煙產生的味道而靠近;山屋外有設置設備間,甚至放有小怪手、小型攪拌機等機具工具,方便管理員在現地做簡易的修復。

日本北阿爾卑斯地區的山屋分布密集,因此直升機單日的任務的密集往返,可以很有效率的吊掛同一區域內數座山屋的物資、設備與垃圾;此外,有些山屋設有符合環保法規的焚化爐,管理員將衛生紙等可燃物燃燒成灰燼後再外運,大幅縮減垃圾體積,以節省運輸費用。反觀臺灣,山屋數量少而分散,又是不同的主管機關,需要達成跨部會的協議,才有實踐的可能性。

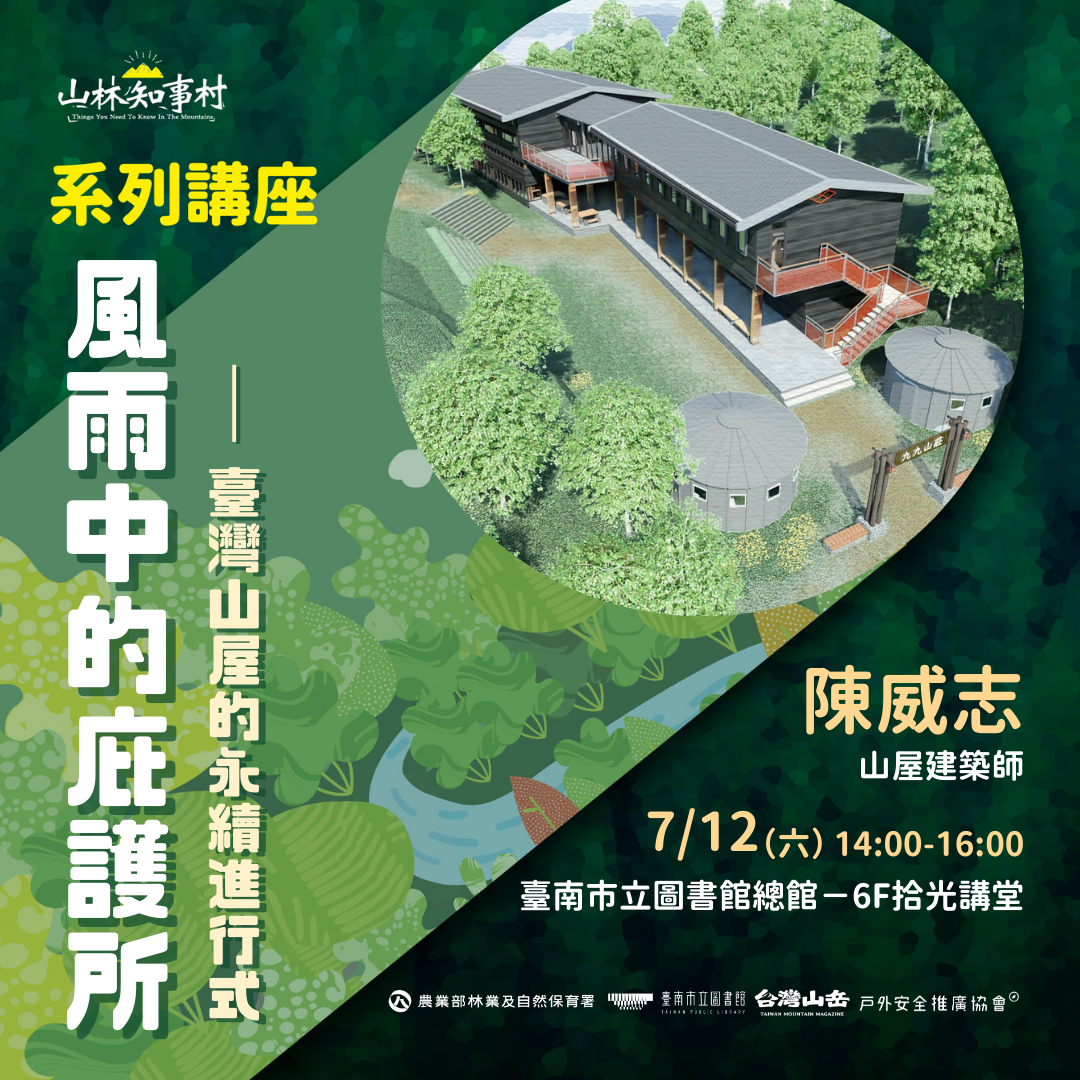

威志在設計階段時,就會積極與行政機關溝通了解其想要採用的經營管理模式,以設計出合理、人性化的空間與營運動線;另一方面,威志也會思考觀察山友行為模式,而在每一個細節上用心,幫助山友在使用上可以更加地舒服便利,也引導山友可以更愛惜的使用山屋。像是九九山莊的入口平台地面及階梯踏板採用金屬擴張網,既可以止滑又可以在進屋前將鞋上的泥土刮除乾淨,減少泥沙進入室內、維持室內整潔的同時,也可節省維運清掃之人力;另一方面又增加小動物進去山屋的難度;又譬如說,威志堅持在兩個山莊都設有自炊區,桌面材料用不銹鋼板以確保其耐用性、易清潔性與防火性,也與其他區域做為區隔。希望透過人性化的設計,可以在不知不覺間引導山友的行為,也可以在大家的愛惜下,讓每一座佇立於偏遠山區且得來不易的山屋,有更長遠的使用年限。

山屋建設的困難與挑戰

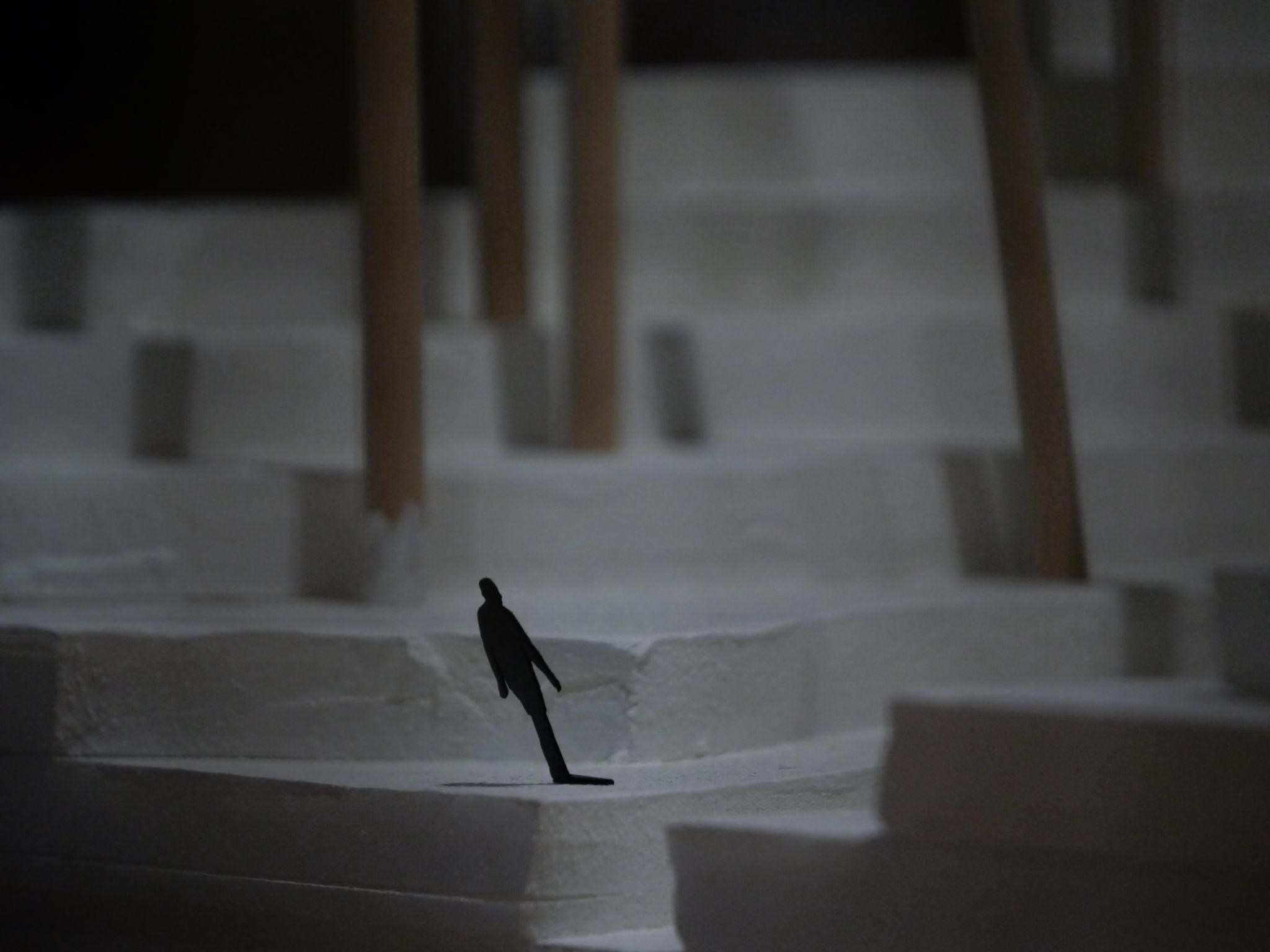

威志提到山屋的建設挑戰從設計階段就已展開,一開始若管理者對於山屋的管理模式定義不夠精準,則完工後很有可能會出現規劃空間動線不符合實際使用者的需求的現象;此外,在設計階段就必須知道山屋完成後的維護運輸手段,如此設計師才能依據運輸手段決定合適的建材規格。

舉例而言,若建築師知道山屋建造完成後的修繕,主要是採取人力運補的方式運送材料,則在設計時,就會考量人力可以搬運的規格尺寸重量的極限,避免出現過大的觀景窗戶;如此在維護管理上方能永續。

此外,臺灣的高山山屋目前沒有專門的法規,若將平地的建設法規套用於其上,會出現許多荒謬、也無法克服的難題。威志就點出山屋實際用水量約只有山下的二分之一,如套用山下的污水處理標準,設施就會顯得過量而增加施工難度與營建成本。

即便設計階段順利完成,施工過程也會面臨接踵而來的重重考驗:營建物料價格逐年上漲、工期須考慮不可抗力的天候、交通,往往一個颱風、豪雨、地震等就會造成工期停擺,若聯外道路中斷或是林道崩塌,又會再造成工期延宕與施工風險;此外,也因為高山工程風險高、不確定因子又多,缺工是家常便飯。

也因為高山距離遠、氣候嚴峻、運輸成本高昂,容錯率低。在安全的前提下,建材輕量化、模組化、功法簡單、易維修,並在山下模擬組裝一遍確認無誤後再運上山,盡可能將人為因子控制好,減少任何疏失產生的資源浪費。

威志特地帶來369山莊拆除時的部分垃圾於現場展示「作為一個愛山人,看到那堆積如山的陳年垃圾時,心中的震撼難以形容。」尤其,許多垃圾從包裝上來看,至少都已經有三、四十年的歷史了;其不但是歷史共業,亦可謂是世代山友累績下來供後世研究高山飲食文化的線索遺跡。」威志苦笑。

「作為一個有教養的現代人,我們去別人家裡,會在別人家裡豪不客氣地隨便亂丟垃圾亂藏垃圾嗎? 那為什麼我們進入”山林”這座動植物的棲所時,就可以隨意留下不屬於山林的垃圾?」

這是我們爬山時所樂意見到的高山風景嗎?如果不是,為何仍可在山上的樹叢中看到遍地的小白花?所謂永續,不只在於建材選用、科技運用、更在於山屋的經營管理模式,和山友道德意識與行動之養成與傳承,台灣優質登山文化的培育累績。

服務型的山屋不僅是一個遮風避雨的硬體工程,更是山友在山上享受時光、打造登山文化的基石。在威志建築師的分享中,我們得以一窺高山山屋工程的風險挑戰與限制;而逐步去思考,多山小小島嶼,需要大家共同努力,逐步構建一個成熟、永續的登山文化。

熱愛山林的建築人|陳威志

新建之九九山莊、檜谷山莊建築師

日本求學多年,返台工作數年後創立小型事務所,業務多以位在偏鄉與山林的教育設施、服務設施、景觀設施等公共工程為主,期許透過建築專業與對人及環境的觀照,構築一個能為孩子與自然帶來長遠公共利益的環境。

關於山林知事村

山林知事村為林業及自然保育署為推廣「負責任登山」態度所打造的登山知能品牌,透過主題講座與踏查活動,邀請專業職人與優質團隊,透過他們的分享與帶領,提升民眾對於自然環境的覺察與關懷,並建立登山安全與無痕山林的知識和態度,開心走入山林,平安回家。